小伙从河河南老家,跟着叔叔到深圳,找了个保安工作,同事说娃上大学没钱,让小伙帮忙担保贷款8.4万,几个月后,同事一分钱没还,小伙被催贷,中介拿出合同,说小伙就是贷款人,小伙崩溃:帮同事担保贷款84000元,同事拿走65000元,中介收了21.6%服务费,自己却被催还贷款,这也太愁人了!

小范30多岁了,小时候,家里发生了变故,他从小跟着爷爷在河南生活,读书不多,人还老实。

后来,叔叔范志广把他带到了深圳,还帮他找了一份物业保安的工作。

在工作中,小范认识了杨某某,巧的是两人还是老乡。

2024年7月,杨某某找到了小范,说他孩子要上大学了,急需用钱,可是,自己信用不好,贷不了款,想让他帮忙担保。

小范不懂这些,还问杨某某有没有啥风险?

杨某某轻松的说,没风险的,就是办个手续而已。

随后,杨某某带着小范来到了某信息公司。

到了那里,工作人员告诉小范,这个贷款他只是作为担保人,贷款人是杨某某,让小范按照他们的要求办手续就可以。

这时,小范被单独带到楼下快餐店,工作人员教了他回答问题的说法,还说他信用好,贷出来钱,只在他卡上暂时放一下。

然后,工作人员拿出合同让他签字,小范回忆,他还没来得及阅读,在对方的催促,遮盖合同的情况下稀里糊涂的签了字。

贷款办下来了,小范的卡里被转进84000元的贷款。

同年7月7号,这些钱就被一个第三方机构用POS机刷走了,把钱给了杨某某。

一切都办完了,杨某某和小范一起回去了。

7月底,杨某某突然辞职了,他告诉小范他要去另一个工地赚钱还账,还说自己路上钱不够,又问范小刚借了1000块钱。

2024年12月,小范收到银行催还款信息,他赶紧打电话告诉了杨某某。

杨某某说,他的工资还没发,等发下来,他立马还钱。

小范松了口气,以为杨某某把钱还上就没事了,然而,几个月后,一个电话打破了他原本宁静的生活。

2025年1月,范志广接到了一个电话,是催还贷款的。

范志广懵了,问过侄子后,他才知道这个事,怎么这么轻易就答应帮人担保呢。

范志广担心侄子被坑,赶紧联系了杨某某让他尽快还款,可是,杨某某说,没事,范小刚是担保人,自己才是贷款人,工资还没发。

范志广让杨某某先还上一两期也行,不能总让人催啊。

之后,范志广又去找信息公司,对方还坚称小范是担保人,贷款跟他关系不大。

范志广说银行都开始催贷了。

对方听到这话,立马拿出相关手续和录像,表示就是小范贷的款。

范志广再联系杨某某时,对方却没有回应,而信息公司的人联系上了他,不过,他还是那套说辞,工资没发,发就还了。

而小范也表示,当时自己被对方一直洗脑,告诉他这8.4万贷款和他没关系,他就是担保人,不曾想,自己竟然变成了贷款人。

事后,范志广侧面解了一下,杨某某从始至终没有还过一分钱贷款。

另外,范志广还得知,7月7号,第三方用POS机将小范卡里的84000元刷走,转给杨某某65000元。

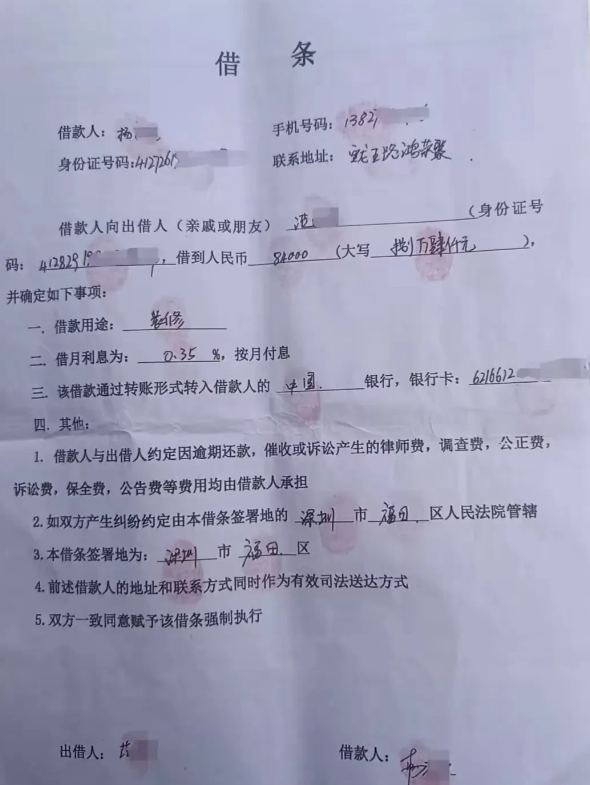

信息公司还让杨某某给小范打了个借条。

更无奈的是,信息公司拿出的合同补充协议中,约定了要按贷款收取银行实际放款金额的21.6%作为居间服务费。

范志广怀疑,侄子遭遇了AB贷,他选择了报警,但对方认为是民事纠纷,让去起诉。

范志广去法院问了,法院认为是诈骗,让报警。

小范认为,信息公司在签合同时,存在误导,都是他们教的话术,而且办手续的地方他记得没有银行标志。

《刑法》第224条,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

此事中,小范被诱导作为名义上的贷款人,签署了相关合同,但是,他实际上没有拿到这84000元,而是由杨某某收取65000元。

但是,从法律上讲,小范可能被认定贷款人,需要承担还款责任。

如果说,杨某某和信息公司以非法占有、通过虚假陈述、隐瞒真相,诱使小范在不知情的情况下签了合同,利用小范获取贷款。

那么,杨某某和某信息公司可能构成诈骗罪。

不过,范志广发愁的是,为侄子维权有难度。

小范遇到的情况属于合同欺诈吗?

《民法典》第148条,一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

此事中,需要小范提供充分的证据来证明,他要证明在贷款时,比如,某信息公司工作人员教的话术的证据,还有对方签订合同时,隐瞒真实内容等等。

所以,小范还需要再收集证据,然后再报警。

人物为化名